26.06.2025 | Beate Kittl | WSL News

In molti corpi idrici, dopo l'utilizzo dell'energia idroelettrica rimane ben poca acqua per la natura. Alla luce dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità, ciò ha conseguenze sempre più gravi. In una relazione, i ricercatori e le ricercatrici del WSL, dell'UZH e della Eawag forniscono una panoramica interdisciplinare.

- Quantità troppo scarse di deflussi residuali a causa dell'utilizzo dell'energia idroelettrica mettono in pericolo l'ecologia dei corsi d'acqua.

- I diritti d'uso dell'acqua (concessioni) sono attualmente a lungo termine e consentono pochi adattamenti.

- Sarebbero necessari dati indipendenti sui volumi adeguati di deflussi residuali e sull'entità delle perdite di produzione.

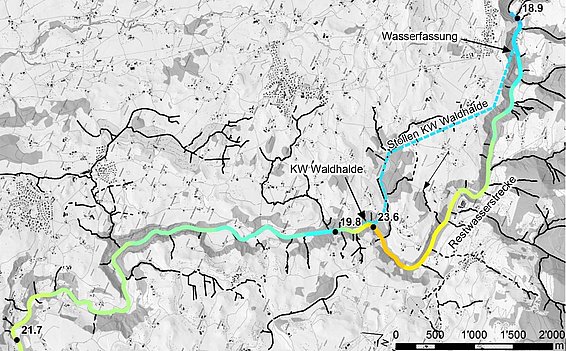

In molti luoghi, rimane poco del deflusso naturale nei fiumi e nei torrenti perché le persone deviano l'acqua per produrre energia o irrigare le colture agricole, ad esempio. Un deflusso minimo prescritto per legge, il cosiddetto deflusso residuale, ha lo scopo di garantire la funzione biologica di torrenti e fiumi. Nell'articolo «Restwasser. Die Suche nach der angemessenen Menge» (Deflusso residuale. La ricerca della quantità appropriata) nella rivista Aqua & Gas, Tobias Wechsler dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL descrive perché la determinazione delle quantità di deflussi residuali è così complessa. «Il deflusso residuale significa una riduzione della produzione di energia idroelettrica e un livello minimo di esistenza per l'ecologia acquatica», spiega l'idrologo.

Dal 1975, la Costituzione federale sancisce la necessità di disporre di deflussi residuali adeguati dopo la produzione di energia idroelettrica. E comunque: «Quando le disposizioni sui deflussi residuali sono state inserite nella legge sulla protezione delle acque, nel 1991 è stato adottato un approccio che ha portato a deflussi residuali minimi inferiori a quelli raccomandati dagli studi ecologici», scrivono le autrici e gli autori nel loro rapporto.

Significato ecologico dei deflussi residuali ¶

A distanza di trent'anni, è chiaro che l'ecologia dei corpi idrici non è in buone condizioni. In Svizzera, gli organismi acquatici sono iperrappresentati nelle Liste Rosse delle specie minacciate: il 65% dei pesci e dei ciclostomi e il 47% degli invertebrati. Questi gruppi rappresentano un modo semplice per valutare lo stato ecologico dei corpi idrici. La riduzione dei volumi d'acqua, ad esempio, rallenta le correnti, fa aumentare la crescita delle alghe e porta a temperature fluttuanti dell'acqua in cui le specie specializzate non possono vivere.

Tuttavia, anche negli habitat secchi della zona ripariale, come gli argini dei fiumi, questo problema interessa le specie di libellule e le piante ripariali che vi si sono adattate, nonché uccelli come il piccolo piviere anellato. «La vita fluviale è in grado di sopportare disturbi come l'acqua alta o bassa, ma non i minimi volumi di deflussi residuali o le forti fluttuazioni giornaliere come quelle causate dall'utilizzo dell'energia idroelettrica», spiega Sabine Fink, ecologa del WSL. Ella indaga gli effetti ecologici delle dinamiche dei deflussi discontinui, ossia il rapido innalzamento e abbassamento dei livelli dell'acqua nel corso della produzione di energia elettrica. Nel frattempo, alcuni tratti dei fiumi cadono quasi in secca, mentre improvvise ed elevate portate (hydropeaking) erodono e incidono profondamente il letto dei torrenti. Questo ha conseguenze per le creature che vivono nelle zone riparie e sulle isole. «Abbiamo osservato che la composizione delle specie nei fiumi alpini, che stiamo studiando da 10 anni, è cambiata e ora corrisponde alle presenze nei classici siti asciutti».

È sempre più evidente che occorre tenere conto anche dei cambiamenti climatici, che incidono sui deflussi e direttamente sulla gestione delle risorse idriche, ma anche sulla biodiversità dei corsi d'acqua. Allo stesso tempo, l'espansione della produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica è politicamente auspicata e pianificata. «La questione della quantità adeguata di deflussi residuali si ripropone alla luce di questi cambiamenti», sottolinea Wechsler. Questo perché aumentano anche le esigenze della natura e di altri usi dell'acqua, ad esempio come acqua di raffreddamento o per l'irrigazione. «I deflussi residuali e le fluttuazioni degli scarichi delle singole centrali elettriche influiscono sulla sopravvivenza delle specie e degli habitat di interi bacini idrografici», spiega l'ecologa Fink, «per questo sono necessarie soluzioni per interi sistemi fluviali».

I diritti d'uso dovrebbero diventare più flessibili ¶

Quali potrebbero essere i prossimi passi? Wechsler li vede in particolare nell'elaborazione delle concessioni di utilizzo dell'acqua. Il diritto all'uso dell'acqua, un bene pubblico, è attualmente concesso per un periodo fino a 80 anni (vedi riquadro) e lascia poco spazio di manovra per aggiustamenti durante la concessione in corso. «La gestione adattiva può aiutarci a rispondere meglio alle trasformazioni, come i cambiamenti climatici o l'hydropeaking, senza che le aziende perdano la sicurezza della pianificazione», afferma Wechsler.

Per armonizzare meglio le diverse richieste poste ai corpi idrici, è necessario innanzitutto disporre di dati trasparenti. Attualmente non esistono dati indipendenti sull'impatto effettivo delle norme relative ai deflussi residuali sulla produzione di energia elettrica. Ma: «In passato è stato dimostrato che questa influenza era sovrastimata», scrivono gli autori dello studio in Aqua e Gas. Come scienziati, l'ecologa Fink e l'idrologo Wechsler mirano a riconoscere e comunicare le interrelazioni in modo che possano essere incorporate in una gestione sostenibile delle acque.

Spazio di manovra limitato per le concessioni idriche

Per le centrali autorizzate prima del 1992, le disposizioni sui deflussi residuali (art. 31-33 LPAc) si applicano solo dopo una nuova concessione. Questo ha portato a scadenze estremamente lunghe: poiché le licenze sono state spesso concesse per il periodo massimo consentito di 80 anni, in alcuni luoghi è trascorso quasi un secolo intero dall'inclusione di deflussi residuali adeguati come obiettivo nella Costituzione (1975) all'entrata in vigore della LPAc (1992) fino all'attuazione della legge.

Programmi di ricerca

SPEED2ZERO è un'iniziativa congiunta di ETH Zurigo, WSL, EPFL, Eawag, PSI, Empa e SDSC. L'obiettivo è far evolvere la Svizzera in modo sostenibile verso una società a zero emissioni, dimezzando le emissioni di gas serra entro il 2030. Il progetto affronta i temi della neutralità climatica, dell'energia, della biodiversità e del cambiamento climatico e sviluppa visualizzazioni interattive, scenari, toolbox e piani d'azione per consentire una trasformazione sostenibile. speed2zero.ethz.ch

Ingegneria idraulica ed ecologia è un programma di ricerca interdisciplinare che fornisce le basi scientifiche per la gestione sostenibile dei nostri corsi d'acqua. È sostenuto dall'Ufficio federale dell'ambiente e dagli istituti di ricerca Eawag, Plateforme de Constructions Hydrauliques EPFL, VAW ETH Zurigo e WSL. Il suo obiettivo è quello di sviluppare una base scientifica per le attuali questioni pratiche nella gestione dei corsi d'acqua e di prepararla per l'attuazione. rivermanagement.ch

Contatto ¶

Contatto telefonico tramite l'ufficio media WSL, +41 44 739 28 39, beate.kittl@wsl.ch

Pubblicazioni ¶

Copyright ¶

WSL e SLF mettono a disposizione gratuitamente il materiale foto, video e audio esclusivamente per l’uso in relazione a questo comunicato. È proibito vendere il materiale o appropriarsene per inserirlo in una banca dati foto, video o audio.